大震災は日本の政治家を変えるか

大自然の恵みと災禍、日本人の霊性を形成

|

人間はただ生きるだけでは満足できず、常に生きる意味を問い続ける存在なので、東日本大震災に対しても、それがこれからの日本や日本人にどんな影響を及ぼすのか、議論が盛んである。古くから日本人は、自然は大きな恵みとともに理不尽な災いをもたらすものとして、感謝しながら畏れ崇めてきた。そうした営みが、日本人の霊性を形成してきたのである。

聖武天皇が752年に開眼供養を行った大仏を造立したのは、飢饉や藤原広嗣の乱などで混乱した国内を仏教によって治めようとしたためで、多くの民が一木、一草を持ち寄って造ることを願った。

実際、大仏は朝廷の命というより、行基に率いられた多くの民が進んで参加することで完成した。官学として始まった仏教の大衆化が、既に始まっていたのである。

日本仏教を代表する鎌倉仏教が成立した背景にも、下賀茂神社の社家だった鴨長明が『方丈記』に書いた、天災による国土の疲弊があった。比叡山で天台宗を学んだ法然が山を下り、浄土宗を開いたのがその嚆矢で、栄西や道元の禅宗、一遍の時宗が現れ、法然から約百年後に日蓮が出て、法華宗(日蓮宗)を立てた。

日蓮は民が飢え苦しんでいる時に、武士までもが浄土宗に帰依し、来世の救いのみを求め、現世に責任を持たないでいるのを怒り、厳しく浄土宗を批判し、その矛先は禅宗や真言宗にも向けられる。その日蓮が、よく知られる『立正安国論』を著したのは、千葉から鎌倉に出てきてすぐに体験した大地震がきっかけだった。

東日本大震災と津波について当初、「想定外だ」と言われたが、『日本三代実録』には869年の貞観地震と津波の記録があり、当時の清和天皇が摂政藤原良房を先頭に被災地の復興支援に乗り出していることから、単に「歴史に学ばなかった」にすぎない。

震災の被災地である東日本は、歴史的に宗教心が非常に強い地域で、人間のつながりの尊さが改めて浮き彫りになった。作家で福島県三春町・福聚寺住職の玄侑宗久氏によると、義援金で何をしたいかとの問いに「葬式をしたい」と、探し出したい物はの問いに「位牌を」と答える被災者が多いという。曹洞宗が東北に広まった要因も、葬式を格調高く営むのが好まれたからである。

あまり知られていないが、東北に仏教が広まるきっかけになったのが、法相宗の僧・徳一(とくいつ)による布教である。東大寺や興福寺で学んだ徳一は、20代の前半で会津に赴いて多くの寺を建て、その興隆は「仏都会津」と呼ばれたほどである。

徳一が会津に行った直接のきっかけは806年に起きた磐梯山の噴火で、当時の仏教は行基のように建築も含めた総合学問であり、いわば被災地の復興を目的に派遣されたのであろう。徳一の足跡は常陸から筑波、関東一円に及び、多くの名刹を残している。福島県磐梯町に徳一が創建した慧日寺(えにちじ)の金堂が2008年に復元された。

指導者と平常心

|

法相宗とはインドで発達した唯識を中心とする仏教である。簡単に言うと心のありようを探る学問で、現代の深層心理学にも通じると再評価されている。深い哲学を生み出した古代インド人は、生き方や振る舞いを根本的に変えてしまう心が不思議でたまらなかったのだろう。

それは中国人も同じで、唐の時代の玄奘三蔵は7世紀、17年の歳月をかけ、インドに往復して唯識など仏教を学び、経典を持ち帰り、漢語に翻訳した。それが遣唐使や留学僧を通して日本に持ち込まれたのである。心をどうつくるかは、国にとってそれほど大問題であった。

明治に始まる日本の近代国民国家においても、国民と指導者の育成は根本的な課題だった。そして、後者を担ったのが帝国大学とそれに通じる旧制高校である。他にも、教師養成の高等師範学校や陸軍・海軍士官学校など、それぞれの分野の指導や育成の教育機関が設立された。「貧しくても勉強すれば立派になれる」というのが明治の人たちの気分だったことは、司馬遼太郎の『坂の上の雲』によく描かれている。

指導者に必要なのは第一に人徳である。「士は己を知る者のために死す」(『史記』)という言葉があるように、部下から絶対的な信頼を寄せられる人でないと大きな仕事はできない。そのため、日本では古来より徳を磨くことが指導者に求められてきた。

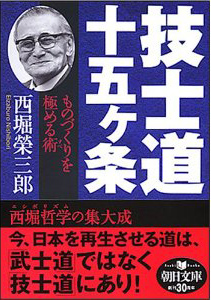

探検家としても大きな功績を残した技術者の西堀栄三郎は『技師道十五ヶ条』で、リーダーには何より平常心で決断し行動することが必要だとしている。原発事故に際して、菅直人総理があわてふためき、危機管理センターを離れて現場に飛んだり、周囲の人を怒鳴り散らして萎縮させたりしたのは、指導者として失格である。

西堀は、平常心を失わないためには、楽観的な態度、自分は神に守られているのだという信仰心のようなものが必要だと言う。平常心は心を柔軟にし、心が柔軟だと、その場の事情がありのままに見えて、対処するための名案が次々に浮かんでくる。第一次南極観測越冬隊長を務めた西堀は、そうやって幾多の危機を乗り越えてきた。ちなみに、サッカーW杯南ア大会に臨む岡田武史監督が、心の師とする曹洞宗の野田大燈師からもらった言葉も「平常心」である。

仏教の教えは「今に生きる」に尽きている。取り返しのつかない過去や、どうなるか分からない未来にとらわれず、今に全力を傾注することである。とりわけ、哲学性を深めた禅宗では、それが強調される。この教えの初めは釈迦の説法にある言葉で、その心をつくる方法を巡り、いろいろな宗派が生まれてきたとも言えよう。

再確認された自衛隊の価値

旧制高校の葬式

旧制松本高校の遺構が残る長野県松本市のあがたの森公園に「われらの青春ここにありき」と刻まれた石碑が据えられている。この石碑を建てたのは、生ビール作戦でアサヒビールを建て直した同社名誉顧問の中條高德氏ら同校の卒業生たちである。

中條氏は、碑文はマッカーサーの占領政策に対する抵抗だったと言う。同氏は昭和19年に陸軍士官学校に17歳で入学し、1年間学んだだけで終戦になったので、戦争には参加していないが、マッカーサー指令で危険分子と見なされ、追放処分になり、将来の道が閉ざされてしまったのである。それが、旧制松本高校の校長らの計らいで運良く同校に入学でき、戦後の人生を再スタートすることができたのだ。ところが、その旧制高校がGHQ(連合国軍総司令部)の意向を受けた文部省の政策で廃止されることになる。GHQは日本のエリート養成の仕組みを徹底して壊そうとしていた。

そこで中條氏が葬儀委員長となり、一期生の堀田庄三(後に住友銀行頭取)など全国の卒業生に案内を出し、葬式をすることにしたのである。しかし、GHQの意向を気にした学校当局が、学校も予算を付けるから文化祭にするよう提案してきたのでそれを受け入れたが、本当の気持ちは葬式であった。そうした経緯から「ありき」と刻んだのだという。

もっとも、旧制高校廃止に積極的に動いたのは、自身が一高出身の南原繁だった。南原は教育刷新委員会副委員長として、戦後の教育改革に取り組んでいた。イギリスのパブリックスクールに倣い、高校生にジェントルマンであることを求めた新渡戸稲造校長に傾倒していた南原は、旧制高校の3年間は遊んでばかりだったと、バンカラ気風を批判していた。

旧制高校と帝国大学の定員はほぼ同じだったので、旧制高校の卒業生は、専攻さえ気にしなければどこかの大学に入れた。だから、旧制高校の入試はきわめて難関だが、入ってしまえば遊んでいても良かったのである。いわば、究極のモラトリアムで、その間、高校生たちは哲学書や文学書を読み、寮生活を通して人間学を学んだ。

三浦朱門氏は「旧制高校は大日本帝国の贅沢品だ」と言っている。社会もそれを認め、高校生たちが野蛮な振る舞いをしても、いずれ国家を背負って立つ人なのだからと大らかに認めていた。

もちろん、制度だけで人が育つわけではなく、良き師、良き友、良き書を得て、若者は自分の人生の未来図を描けるようになるのである。そうした緊張感のない生徒には、単なるぬるま湯になってしまう。

官僚や軍のエリート集団が身内の利益を優先させたことが先の大戦を招いたとする見方もある。成功は失敗の元という言葉もあるように、どんな新しい仕組みも柔軟性を失うと本来の目的から外れてしまうので、運用が重要になる。

上質な国民に比べて

今回の大震災は誰もが国難と感じていた。大規模な救援活動を組織的に行うには、日頃から訓練された部隊が必要であり、最大10万人以上を出動させた自衛隊の価値が国民の間で再認識された。

しかし、原発事故では自衛隊の投入が遅れたことが、事故の早期収束の可能性を失くしてしまったことから、国のトップには軍事センスが必要であることが明らかとなった。欧米では、原発事故は軍が最優先で取り組むことなのである。

1995年の阪神・淡路大震災とは異なり、米軍の早期出動を受け入れたのは進歩で、大震災を通して自衛隊や米軍の必要性を認める声が国民の間に広まっているのは大きな変化と言えよう。

さらに、戦後社会の風潮である個人主義のあり方が「無縁社会」の問題とともに反省され、大震災を機に家族や支え合う人たちのつながりの大切さが再認識され、結婚する若者が増えているという。

大きかったのは天皇皇后両陛下の被災地訪問などで、日本人にとって天皇、皇室の意味がよく分かったことである。戦後の荒廃した日本を奇跡的な復興に導いた、昭和天皇の御巡幸と同じように語り継がれることであろう。

もっとも政治家たちは相変わらずもたもたしており、辞任を口にしながら、いつまで経ってもその時期を明確にしない菅総理を筆頭に、優れた国民の間から、なぜこれほど品質の悪い政治家が出てくるのか、世界の大きな疑問となってしまいかねない。

この大震災を未来の日本に生かすためには、国を背負える指導者育成の仕組みを作る必要がある。

言葉が軽いのは思想が浅いから

若者にボランティア体験を

国を愛する心は身近な郷土を愛する気持ちから醸成されていくものである。古来、子供は地域の祭りなどに参加して、子供なりの役割を与えられ、異年齢の仲間にもまれながら、心を成長させていった。地方でも、そうした地域共同体が失われているところが多いので、学校において地域とのつながりを教える教育や行事などに取り組む必要があろう。

小学校の国語教科書に神話「いなばのしろうさぎ」が載るようになったのを機に、神話的に表現されてきた日本の国の誕生と歴史について、きちんと教えるべきである。高校では日本史を必修とし、特に近現代史を正確に教えることが求められる。先の大戦が善か悪かなどは、そう簡単に結論の出せる問題ではない。大事なのは、それを自分で考えるだけの材料を提供することである。

本来、大学の教養課程は旧制高校が持っていた人間形成の時期として設定されたものだが、その実を挙げられず有名無実化している。今回の大震災では、若者たちのボランティアが目立った。休耕田を借りて野菜を農家の指導で栽培し、被災地に届けた学生たちもいる。

国費を使って高等教育を受けている以上、高校から大学の間に、ある期間ボランティアを義務付けることも考えてよい。海外での研修であれば、異文化体験も同時にできる。大切なのは、若い時代に人のために汗を流す体験をすることである。

最近、日本全体を元気にし、被災地の人たちにも勇気を与えたのは、なでしこジャパンのサッカーW杯優勝である。佐々木則夫監督は、日本人女性には仲間を思いやり共感する心があり、その女心に寄り添い生かせればすごいパワーになることから、試合前に被災地の映像を選手たちに見せ、「被災者の人たちのことを思い頑張ろう」と、選手たちの心に火をつけたという。

確かに、共感をつくることでは、女性のほうが男性よりも優れている。女性は生活上の話題からすぐに親しくなるが、男性は会社のように決められた役割がある間は元気でも、退職して地域に帰ると、何をしたらいいのか分らず、孤独になってしまう人が多い。仕事はしてきたが、人間として鍛錬をしてこなかったのが、晩年に言葉が軽いのは思想が浅いからなって露になるのである。

これから団塊世代が高齢化するにつれ、葬式のあり方から宗教を問い直す動きが盛んになるであろう。人間は誰でも死ぬので、よりよい死に方を教えてきたのが宗教だと言ってもいい。多くの知的水準の高い人たちが死を考えるようになるところに、古くからの日本人の宗教性を目覚めさせるチャンスがある。よく死ぬとはよく生きることであり、日本人の生き方そのものの見直しが始まるであろう。

これからの政治家には宗教的なセンスも必要である。そうでないと、国民の心に響くような言葉を語ることはできない。鳩山由紀夫前総理や菅総理の言葉が軽く、すぐに前言を翻してしまうのは、そもそも思想が浅いからである。思想を深めようと思えば、それを歴史的に行ってきた宗教に関心を向けざるを得ない。

先の大戦と比べると今回の大震災は、長寿社会に向けた日本の転機となる国難と位置づけられるのではないか。後世からそう評価されるような国づくりを行う政治家の出現を待ちたい。

この記事のトップへ戻る